随着证券虚假陈述案件中董事承担高额连带赔偿责任的案例曝光,以及新《公司法》对董事义务边界的明确、责任范围的扩张,叠加证券集体诉讼制度、上市公司独立董事新规的落地,董事履职风险已从“潜在隐患”转化为“现实压力”。 新《公司法》以信义义务为核心,对董事责任体系进行了全方位重构:不仅首次明确忠实义务、勤勉义务的具体内涵,将控股股东、实际控制人纳入义务主体范畴,还新增董事对第三人的直接赔偿责任、清算阶段的履职责任等条款。这些变化既为董责险的承保范围划定了法律边界,也暴露出当前董责险市场在条款设计、风险评估、理赔衔接等方面的适配问题。基于此,本文将系统拆解新《公司法》下董事义务与责任的核心变化,并分析其对董责险的具体影响。 一、新《公司法》下的董事义务体系 董事作为受信主体,对公司负有忠实义务和勤勉义务,新《公司法》以董事忠实义务和勤勉义务为核心形成了较为清晰、完备的董事义务体系。《公司法》(2018)第147条第1款并虽然点明了忠实义务和勤勉义务,但并未规定其具体内涵,新《公司法》第180条用两款条文分别对董监高忠实义务和勤勉义务的具体内涵作出规定,确立了董事义务体系的主干,弥补了原先立法的缺憾。 对于忠实义务,除第180条第1款概括性规定避免利益冲突外,新《公司法》第181至第184条还对忠实义务的具体内容进行了整合与补充,新增利益冲突报告义务(第182条第1条),扩大关联交易主体范围(第182条第2款),并规定了正当谋取公司商业机会的例外性规定(第183条),增加了违反忠实义务的具体情形例如“利用职权贿赂或者收受其他非法收入”(第181条)以及回避表决规则(第185条)等。 对于勤勉义务,第180条第2款对勤勉义务的内涵作出一般性规定,明确勤勉义务为董监高在“执行职务”过程中所负的义务,开创性地引入“为公司的最大利益”的目的性要素,并确定了履行勤勉义务的判断标准为“尽到管理者通常应有的合理注意”。具体的勤勉义务体现在董事执行公司事务的过程中,难以一言概之或穷尽列举式归纳,《公司法》对具体情形下董事勤勉义务的规定主要为新增的第51条董事催缴义务(决定主体是董事会,通知主体为公司)、第163条为他人取得本公司或母公司股份提供财务资助、第226条违规减资等规定。 值得注意的是,新《公司法》第180条第3款还扩张了公司信义义务的主体,将实际执行公司事务的控股股东和实际控制人也纳入忠实、勤勉的义务主体范围,可能影响诉责险产品的被保险人范围,在如何准确识别实控人、合理划定承保范围、科学设置免责条款等问题上需注意与新《公司法》的规定和最新司法实践发展相匹配。 同时,对于忠实义务,新《公司法》第182、183、184条还增加规定了董事忠实义务的豁免规则,董事可通过向董事会或股东会报告并经决议后,从事关联交易、自行或为他人利用公司的商业机会或从事竞业,一定程度上便利了董事履职,既有利于董事个人利益与公司利益的利益平衡,也避免忠实义务的绝对性违背正常商业逻辑或造成资源浪费。不过,因董责险的责任范围通常限于被保险董事个人在投保或被保险公司履行职务的过失行为,与勤勉义务直接相关,并通常将忠实义务之违反(例如“不忠诚、欺诈、犯罪、恶意、故意行为及非职务行为”)所引起的索赔以列举方式明确排除于承保范围,故,新《公司法》下忠实义务之变化尽管对董事行为影响重大,但在董责险责任方面产生的影响可能有限。 除此之外,新《公司法》下还规定了部分独立于前述忠实义务和勤勉义务的董事义务,具体而言:其一,新《公司法》第232条明确了董事的清算义务人地位和清算组成员身份,规定了董事的法定清算义务,并于第238条单独规定“清算组成员履行清算职责,负有忠实义务和勤勉义务”,将董事忠实和勤勉义务在时间维度上扩张至公司解散、清算阶段,覆盖了公司的整个生命阶段。其二,新《公司法》第179条将“董监高应当遵守法律、行政法规和章程”与忠实义务和勤勉义务相区别,拆分为单独的一个条文,实际上在忠实、勤勉以外强调了董事的“守法义务”,该义务是董事行为或执行职务的最低要求,在规范表达上不能为董事忠实义务、勤勉义务所涵盖,应属最基础的义务层次。 综上,新《公司法》在原《公司法》的基础上,规定了更为清晰的董事义务体系,明确了忠实和勤勉义务的具体内涵,对董事对内对外履职提出了更高的要求。有观点指出,新《公司法》有效完成了董事义务体系的再构造,进一步完善了目标多元的董事责任配置制度,极大提升了我国董事义务及其责任配置的规范表达水准和解释空间。[1] 二、新《公司法》下的董事责任体系 民事责任是民事义务违反之后果,《民法典》第186条规定,民事主体依照法律规定或者当事人约定履行民事义务、承担民事责任。董事违反忠实义务、勤勉义务及其他法定义务,造成公司、股东、他人损害的,应当承担相应的民事责任。 (一)董事违反忠实义务的归入责任 对于忠实义务之违反,新《公司法》第182条延续《公司法》(2018)第148条第2款的规定,落实董事归入责任,即董事违反忠实义务所得利益归公司所有。 关于归入权的性质,理论上有不同的认识。第一种观点认为,归入权属于请求权,公司向违反忠实义务的董监高请求将其违法收入收归己有,请求权基础为董监高与公司之间的契约关系,归入权作为请求权应适用一般诉讼时效;第二种观点认为,归入权属于形成权,一旦公司作出利益归入的意思表示即发生法律效力,归入权应当适用除斥期间的规定;第三种观点认为,归入权兼具形成权与请求权的双重性质,如董监高拒绝履行义务,则公司可请求给付;第四种观点认为,公司归入权的性质为公司归入利益的占有返还请求权,依据《民法典》第462条除斥期间的性质。我们理解,归入权在性质上无法同时作为形成权和请求权,同时,“归”表示一种应然的权利归属状态,而非规定股东所获收益直接归属于公司,况且,若适用占有使用费返还请求权的除斥期间,仅为占有发生之日起一年,未免过短,故第三、四种观点并不合理。实践中,法院一般以请求权论,要求归入权之行使符合侵权责任构成要件,并适用三年的一般诉讼时效。[2] 关于归入权行使的范围。新《公司法》第182条规定,归入的对象为“所得的收入”,一般认为,此处的收入可以指因违反忠实义务而获得的报酬、物品、有价证券等财产权益,要求与违背忠实义务之间具有因果关系,且仅限于上述可计算的合法利益,并不得重复计算。以违反竞业禁止为例,董事另设公司从事竞业业务所得净利润(属于董事的部分)归公司所有,但股东所获工资收入等不属于归入范围。[3] 除归入责任外,如董事违背忠实义务造成公司损失的额,公司还可依据新《公司法》第190条主张董事予以赔偿,此时股东的归入责任和民事赔偿责任并存,这是因为,股东违反忠实义务谋取公司商业机会等情形下,除自身取得收入外,还可能给公司造成额外损害,应全面赔偿公司因此遭受的损失,事实上因归入权诉讼中董事收入的举证难度大于公司损失,实践中公司较常提起损害赔偿诉讼。 (二)董事执行职务过程中对公司、股东、第三人的赔偿责任 董事执行职务过程中对公司、股东、第三人的赔偿责任,是指董事在履职过程中违反法律、行政法规或公司章程,或者违反勤勉义务而对公司、股东或者第三人应当承担的民事赔偿责任,新《公司法》项下涉及的情形主要包括: 第一,对公司的赔偿责任:第51条董事会未履行催缴义务的赔偿责任、第53条股东抽逃出资负有责任董监高的连带赔偿责任、第125条违法违规董事会决议的赔偿责任、第163条违法财务资助的赔偿责任、第188条违法违规造成公司损失的赔偿责任、第192条受实控人或控股股东指示损害公司利益的连带赔偿责任、第211条违法分配利润的赔偿责任、第226条违法减资的赔偿责任。其中,可将第188条规定的董事对公司的赔偿责任视为董事对公司责任的一般条款,其余均为董事在具体情形下违反勤勉义务的责任条款。 值得注意的是,上述条款均未对董事承担赔偿责任是否需以主观过错为要件,一种观点认为,董事对公司承担赔偿责任需满足一般侵权责任构成要件,即以董事具有过错为前提,新《公司法》第51、125、163、211、226条中“负有责任的董事”或“参与决议的董事”的表述即表明董事承担的是过错责任,无过错的董事不承担赔偿责任。另一种观点认为,新《公司法》第188条等均未明确规定董事执行职务承担赔偿责任需要以过错为要件,“负有责任的董事”应当解释为执行职务违反法定义务的董事,至于是否要求具有过错属于公司自治的问题。我们理解,公司依据章程规定和股东会决议聘任董事行使法定职权,公司与董事之间形成有偿委托关系[4],参照《民法典》第929条关于“有偿的委托合同,因受托人的过错造成委托人损失的,委托人可以请求赔偿损失”的规定,董事承担赔偿责任应以存在过错为前提,而非无过错责任。 第二,对股东的赔偿责任:第190条违法违规损害股东利益的赔偿责任、第192条受实控人或控股股东指示损害股东利益的连带赔偿责任。 第三,对第三人的赔偿责任:第191条职务行为故意或者重大过失违法违规造成他人损害的连带赔偿责任。 上述条文中有实质性新增内容的条款包括第51、53、163、191、211、226条,共计7个条文,涉及董事催缴出资责任、清算责任、对股东抽逃出资的责任、违法减资责任、违法分配利润责任等,值得重点关注。我们将相关条款可能存在的争议点梳理如下表,供行业参考。 (三)董事违反清算义务的民事责任 新《公司法》第232至239条对公司清算制度作出了重大调整:(1)人员方面:统一了有限公司和股份公司的清算义务人和清算组成员,明确规定董事为公司清算义务人和清算组成员,除非章程或股东会决议另有安排(属于《民法典》第70条“法律、行政法规另有规定”之情形);(2)职责方面:列举的方式明确了清算组职权,并规定了清算组成员的忠实义务和勤勉义务,将董事信义义务延续到公司清算阶段;(3)责任方面:一方面,对清算义务人,规定未及时履行清算义务给公司或者债权人造成损失的,应当承担赔偿责任,另一方面,对清算组成员,则规定怠于履行清算职责给公司造成损失的,应当承担赔偿责任,同时,清算组成员因故意或重大过失给债权人造成损失的,应当承担赔偿责任。 我们理解,上述修订符合目前公司治理的实践,公司投资人完全可能并不介入公司实际经营管理,客观上无法履行清算职责,而董事作为执行机构成员实际经营管理公司,由其担任清算义务人和清算组成员,符合权责相统一的原则。除此之外,对于董事的清算责任,还应关注以下几点: 其一,对于投资人,公司的股权投资人如欲规避委派的董事在清算过程中可能招致的对目标公司的董事的索赔,建议事先在目标公司章程中对清算义务人的范围作出规定。 其二,对于控股股东和实控人,新《公司法》第180条规定,实际执行公司事务的控股股东、实控人对公司也负有信义义务,因此,对于控股股东或者实际控制人滥用股东权利,操纵公司董事会或者阻止董事会及时组建清算组清算的,其行为与董事怠于履行清算义务人义务无异,也应承担相应的赔偿责任。[8]《公司法司法解释二》第20条第1款即规定,公司未经清算即办理注销登记时,债权人可向实控人主张承担清偿责任。 其三,对于其他股东,公司办理注销登记手续时,市场主体登记告知承诺制下登记机关可能会要求公司股东或者相关人员出具对公司债务继续承担责任的承诺书,司法实践中,如债权人依据承诺书主张相关人员对公司债务承担相应民事责任的,法院通常依法予以支持。[9]《公司法司法解释二》第20条第2款规定,公司未经清算即办理注销登记,股东或者第三人在公司登记机关办理注销登记时承诺对公司债务承担责任,债权人主张其对公司债务承担相应民事责任的,人民法院应依法予以支持。因此,如其他股东为公司注销时的对公承诺人,或签署了同意承担公司责任的股东会决议的,也将面临被公司债权人继续追索的可能。 最后,我们注意到,市面上有的董责险保险条款明确将清算人排除出被保险人范畴,或者对董事在公司清算过程中履职行为遭遇的索赔是否属于承保范围未予明确,可能影响被保险人投保目的的实现,需予关注。 注 释:

新《公司法》下董事义务责任重塑

日期:2025/10/21

分享至:

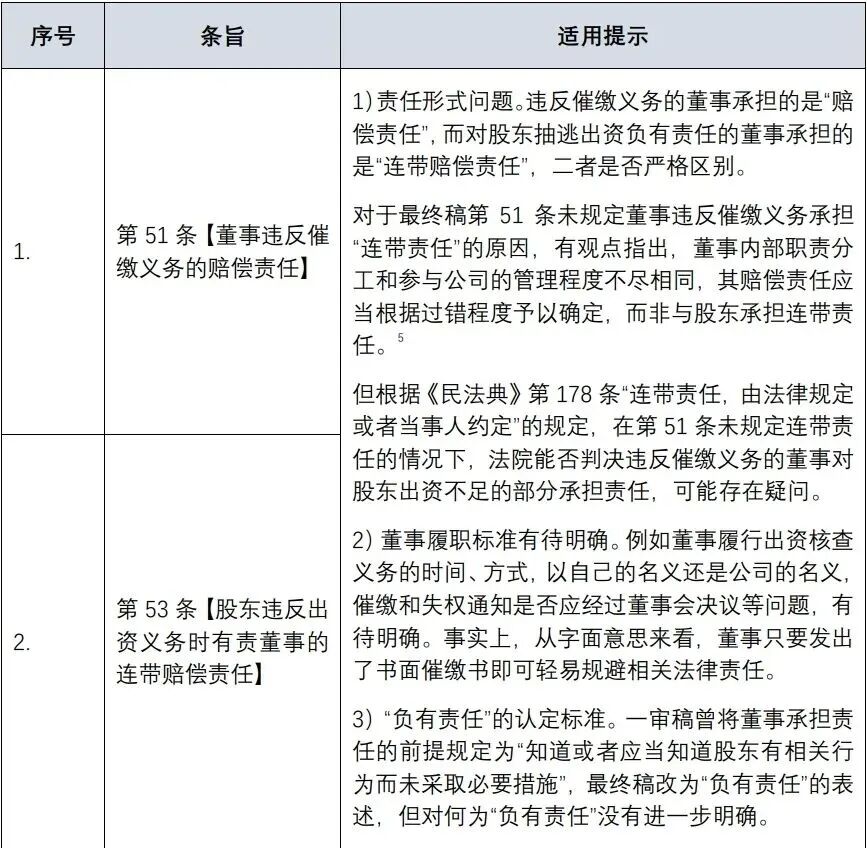

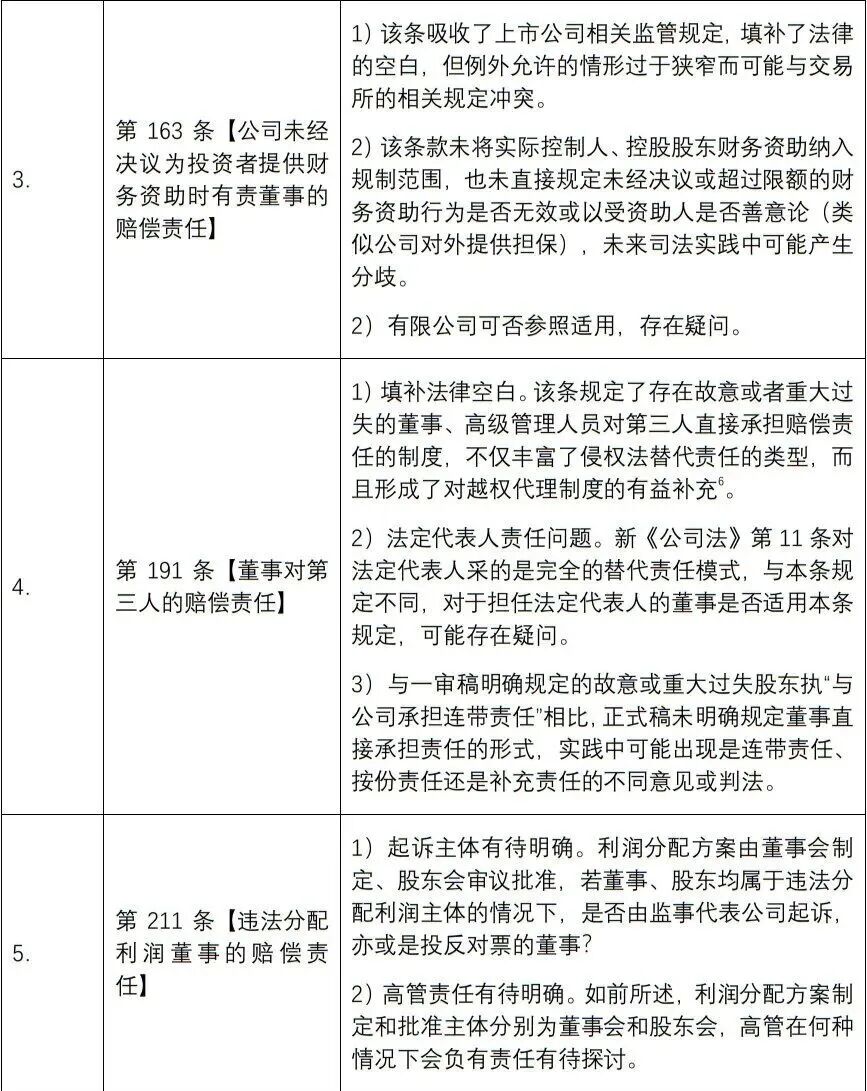

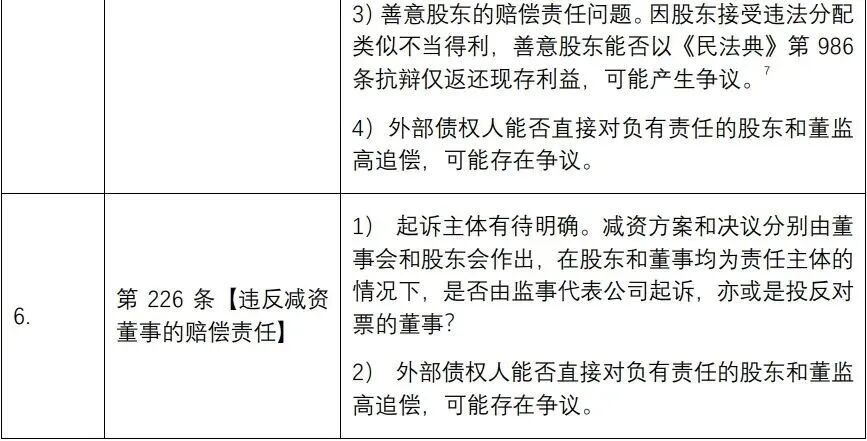

打印本文